20 Jahre „Kein Täter werden“ – ein Bericht

Am Montagnachmittag dieser Woche besuchten viele Interessierte sowie einige Aktivisten die Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Therapieprojekts Kein Täter werden. Circa 100-120 Leute trafen sich in einem Hörsaal auf dem Gelände hinter dem Institut für Sexualmedizin in Berlin. Darunter meine Wenigkeit.

Nachtrag: Sirius Bericht vom 28.9.2025 findet ihr unter https://kinder-im-herzen.net/blog/bericht-und-kommentar-jubilaeumsveranstaltung-20-jahre-ktw.

Auf seiner Webseite stellte das Präventionsnetzwerk die Veranstaltung vor dort ist auch eine Programmübersicht zu finden. Verschiedene Wegbegleiter und Wegbereiter waren eingeladen und sprachen über die Entwicklung der vergangenen, über Wünsche und Ideen für die nächsten Jahre und den Ablauf, Umfang und aktuellen Stand der seit Beginn laufenden Evaluationsstudie. Hier eine kleine Zusammenfassung der Themen.

Ablauf

In den Grußworten lobte Jerome Braun (Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel) das Engagement der Mitarbeitenden und betonte besonders auch den Mut der hilfesuchenden Menschen, die sich an das Therapieprogramm wenden. Das wurde im weiteren Verlauf noch mehrfach aufgegriffen. Den Präventionsgedanken erwähnte er allerdings hier nur in Bezug auf Verbrechensprävention.

Als nächste Sprecherin kam Brigitte Zypries ans Pult. Die ehemalige Bundesjustizministerin begleitet das Projekt schon sehr lang und hatte, wie Herr Beier später noch betonte, beträchtlichen Anteil daran auf politischer Ebene mitzuhelfen, dass aus dem Berliner „Präventionsprojekt Dunkelfeld“ 2008 das bundesweite „Präventionsnetzwerk Kein Täter werden“ entstehen konnte. Entsprechend ging sie auch als erste auf die EU-Richtlinie 2011/92/EU ein, die die Einrichtung entsprechender Therapieangebote in jedem EU-Land fordert. Deutschland sei mit KTW das erste Land innerhalb der EU, dass dies umsetzte.

Der beste Schutz entsteht nicht durch Strafverfolgung sondern durch Prävention.

Ihr Beitrag beschäftigte sich sonst hauptsächlich mit den Umständen der Projektgründung und der weiteren Entwicklung sowie dem schädlichen Einfluss des Stigmas und der Gleichsetzung von Neigung und Verbrechen. Seit Corona habe sich die Isolation vieler Menschen deutlich verschlimmert, was sich in einer allgemeinen Zunahme psychischer Probleme niederschlage. Die Anzahl KI-generierter Missbrauchsdarstellungen habe ebenso drastisch zugenommen.

Hermann Gröhe als früherer Bundesminister für Gesundheit betonte wieder den Mut der Menschen, die sich an KTW gewendet hätten. Als erster sprach er den Bedarf und auch Anspruch pädophiler Personen auf kompetente Ansprechpartner und seelische Unterstützung an – und dass dies der Fürsorge für Überlebende von sexuellem Missbrauch in keiner Weise entgegenstehe, wie leider noch immer manche kurzsichtigen Stimmen behaupten. Er finde es wichtig Einzelne zu ermutigen, „gesunde Entscheidungen für ihr eigenes Leben“ zu fällen und die seelische Gesundheit behandlungsbedürftiger Personen in den Fokus zu rücken. Hilfe gegen die Isolation und bei der Integration/Akzeptanz der eigenen Sexualität helfe nicht nur den Klient*innen sondern reduziere auch ganz klar die Missbrauchswahrscheinlichkeit, so Gröhe.

Die auslaufende Finanzierung des Netzwerks sei zum Glück im August vom Kabinett um zunächst 3 Jahre verlängert worden.

Frau Dr. Henrike Hartmann sollte die VolkswagenStiftung vertreten, die seit Anbeginn das Projekt finnazielle fördert. Da sie nicht persönlich kommen konnte sollte zumindest eine Videobotschaft abgespielt werden, doch auch mit der gab es technische Probleme, sie laut genug abzuspielen. Das Video solle daher nach der Veranstaltung online verfügbar gemacht werden.

Prof. Dr. Klaus Beier sprach anschließend über die Entstehungsgeschichte und Grundlagen des Therapieprojekts. Also auch Forschung und Erkenntnisse, die einen Bedarf an diesem Therapieangebot aufgezeigt und die Gründung 2005 motiviert hatten. Zehn Jahre später zeigte 2015 eine erste Evaluationsstudie, dass übergriffige Taten unter den Behandelten klar zurückgegangen waren, die Nutzung von illegalen Inhalten aber kaum, was ihn und seine Kollegen sehr besorgte. Mit der Zeit und wachsender Kompetenz der Mitarbeitenden sowie Anpassungen des Therapiekonzepts, die seit 2005 gemacht wurden, sei diese Rückfallquote der Therapieteilnehmer aber von zunächst 76% auf circa 45% gesunken – und interessanterweise unter Medikamentengabe auf 0%. Er hob auch Kritikpunkte am Studiendesign hervor und erklärte die Entscheidungen. Allem voran, warum von einer randomisierten regulären Kontrollgruppe abgesehen wurde (unethisch, riskiert u.a. Missbrauchstaten).

Als schönen Aspekt empfand ich, dass er dem Publikum gegenüber sehr betonte, dass eine Pädophilie erst dann zur Störung werde, wenn jemand entweder Leidensdruck habe oder übergriffig werde. Er machte klar: ohne Störungscharakter sei an der Pädophilie nichts falsch oder zu korrigieren.

Auch Herr Beier kam auf auf die EU-Richtlinie 2011/92/EU zu sprechen und zeigte, was die EU am 19.4.2024 auf Nachfrage bezüglich des Standes der Umsetzung des oben abgebildeten Artikel 22 geantwortet habe:

Gegen mehrere Mitgliedsstaaten wurden Vertragverletzungsverfahren wegen der Umsetzung der Richtlinie 2011/92/EU eingeleitet (die noch nicht abgeschlossen sind). Einige dieser Verfahren beziehen sich auf Artikel 22 der betreffenden Richtlinie.

Gegen Ende fiel auch nochmals sein Pandemie-Vergleich (den Schaden durch sexuellen Missbrauch ähnlich wie eine Pandemie anzugehen, was die Festlegung der Schwerpunkte zur bekämpfung angehe) und die Vision, statt Missbrauchsdokumente selbst zu bekämpfen digitale Endgeräte künftig so zu gestalten, dass sie für den Konsum von CSAM einfach nicht mehr geeignet seien (Erkennung und Ausblendung per KI, betont ohne eine Meldung an die Behörden). Beide Punkte haben teils heftige Kritik ausgelöst: der Pandemie-Ansatz, da im Rahmen dieses Bildes pädophile Menschen auch schon mit Krankheitserregern verglichen wurden, was nicht gerade unserer Entmenschlichung entgegenwirkt; der KI-Sperrmechanismus, weil die Regierungen und Unternehmen der Welt uns wenig Grund geben, ihnen zuzutrauen solch eine Macht nicht auch anderweitig zu benutzen. Aber in einem hat er recht: voraussichtlich wird dies sowieso in den kommenden Jahren technisch möglich werden und dann würden Konzerne und Regierungen damit eh anstellen, was auch immer sie wollen.

Den in meinen Augen besten Vortrag lieferte Dr. Anna Konrad ab, die die Therapie und ihren Wandel mit der Zeit beschrieb. Er sprach mich als pädophilen Menschen, dem es um Entstigmatisierung und Hilfe für Hilfesuchende geht, am meisten an. Anfangs habe man etwa das Ausmaß und die Vielfalt der Komorbiditäten unterschätzt, mit denen die Patienten zu KTW kamen. Sie alle in denselben Gruppen unterzubringen habe sich als unzureichend erwiesen. Ich kann das bestätigen: schon die leichte Neurodivergenz meines ADHS erschwerte mir die Teilnahme teils sehr und die Gruppensitzungen, wo es um Rückfälle in CSAM-Nutzung ging, waren für die Therapieteilnehmer ohne dieses Problem fast vergeudete Zeit. Immerhin haben sie mich aber gelehrt, wie schwerwiegend dieses Thema werden kann. Und Suchtprobleme sind lang ein Ausschlusskriterium gewesen, man habe aber erkannt, dass die Erwartung, Patienten könnten anderswo Suchtbehandlung finden und sie unabhängig von der pädophilen Störung bearbeiten, teils unrealistisch war. Also suchte und fand man Wege, auch dies im Rahmen der KTW-Therapie anzugehen.

Das Programm sei angepasst worden um immer individueller auf die individuelle Situation eingehen zu können. Heute gebe es Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Einzelsitzungen und vieles mehr, was flexibel eingesetzt werde. Frau Konrad verdeutlichte anhand anonymisierter Fallbeispiele, wie die Therapieziele und die genauen Prioritäten dabei angepasst würden, ob zB ein Leidensdruck ohne oder mit realistischem Missbrauchspotential, eine Sucht, CSAM-Konsum oder eine Intelligenzminderung vorliege. Und beim Therapiebedarf betonte auch sie: es stehe ganz klar nicht die Pädophilie im Vordergrund sondern ob laut ICD 11 bzw. DSM 5 Störungswert vorliege:

Das Ziel ist es, aus einer pädophilen Störung eine Pädophilie zu machen.

30% der Patienten nutzten zumindest zeitweise eine medikamentöse Behandlung (sogenannt „triebdämpfende“ Mittel). Die Nachsorge werde gut frequentiert und es seien sogar noch Patienten dabei, die in den ersten Therapiegruppen vor 20 Jahren teilgenommen hätten. Das unterstreicht laut Frau Konrad den beträchtlichen und andauernden Bedarf an Ansprechpartnern zum Thema.

Zum Abschluss dankte sie den Patient*innen für den Mut aufzustehen und den schweren Weg einer Therapie zu gehen, denn eine Therapie sei anstrengend und leichter sei es immer auf der Couch sitzen zu bleiben und nichts zu verändern.

Prof. Dr. Stephan Mühlig, von der TU Chemnitz stellte schließlich „Erste Ergebnisse der Evaluation des Modellvorhabens nach § 65d SGB V“ vor. Seit Beginn des Projekts läuft ein wirklich umfangreiches Evaluationsprogramm das der Grund dafür ist, dass Patienten, die wie ich an der Studie teilnahmen, immer wieder WIRKLICH ABSOLUT KRASS VIELE FRAGEBÖGEN auszufüllen bekamen. Die Therapeut*innen übrigens auch. Er würdigte vor diesem Hintergrund wiederholt den großen Aufwand, den Patienten wie Behandler zu diesem Zwecke bereit waren auf sich zu nehmen. Hatte ich schon betont, dass das enorm viel Arbeit gewesen ist? Dennoch, so Mühlig, nahmen ganze 88% der Therapieteilnehmer*innen aktiv an der Studie teil. Wenn das kein Zeugnis für ebenso enorm großen Willen wie auch Bereitschaft und Bedarf ist, für unsereins die Forschung und Therapiemöglichkeiten vorwärts zu bringen!

Vor diesem Hintergrund möchte ich anmerken: alle Leute, die anzweifeln, ob die Patienten wahrheitsgemäße Angaben gemacht hätten, etwa hinsichtlich Übergriffigkeit oder CSAM-Konsum, sollten das bedenken. Wie der Redner betonte ist es in einer liberalen Gesellschaft grundsätzlich unmöglich, über viele der erfragten Dinge verlässlichere Angaben als Selbstauskünfte zu erhalten – nicht ohne die Anonymität der Teilnahme aufzugeben. Doch diese hohe praktische Bereitschaft sowie die außergewöhnlich konsistente Teilnahme an den Therapiesitzungen (ebenfalls praktisch) sowie die Fragen zur Veränderungsmotivation (sehr hoch), passen nicht mit der Annahme zusammen, in den Fragebögen sei dann in großem Stile Bullshit angegeben worden.

Diese Zahlen ließen im Gegenteil auf große Ehrlichkeit und Motivation schließen.

Zwei Punkte möchte ich zu Herrn Mühlig noch erwähnen:

Er betonte zu Beginn sehr, wie wichtig der Aspekt der Anonymität für die Patienten sei. Um das sicherzustellen werde im Qualitätsmanagement auf viele Faktoren geschaut. Selbst bis hin zur Gestaltung und Beschilderung der Gebäude werde darauf geachtet. Und ich kann bestätigen, dass auch die Patienten teils sehr darauf achten.

Und Herr Mühlig war der Erste, der zu KI-generierten Missbrauchsabbildungen anmerkte, dass es auch gute Argumente gebe sie könnten als „opferlose“ Alternative auch ein Ventil für Menschen mit einer pädophilen Präferenz sein, da sie nicht wie reale Fotos und Videos realen Missbrauch wiedergeben und damit das größte Argument für die Illegalität wegfalle. Er sähe aber eher, dass Betroffene es so schwerer hätten, von zwanghaftem Konsum loszukommen und es teils triggern würde, auch nach „echtem“ Material zu suchen. In gewissem Maße kann ich das nachvollziehen: KI-Bilder sind mittlerweile extrem schwer von Fotos zu unterscheiden und dass es online eine klare Trennung zwischen künstlichen Bildern und Fotos heute gibt oder künftig geben wird, halte ich daher für nahezu ausgeschlossen. Das macht mich sehr nachdenklich.

Zuletzt leitete Maximilian von Heyden aufgrund der vorgerückten Zeit nur eine verkürzte Version der geplanten Panel-Diskussion. Die Hauptfragestellung: was man sich jeweils für die Zukunft wünsche:

- Sara Jahnke: größeres Bewusstsein in der Gesellschaft und bei Fachleuten sowie einen Abbau des enormen Stigmas. Außerdem warnte sie vor dem heute üblichen moralisch krassen Umgang Vieler mit dem Thema, die pädophile Menschen völlig in die Ecke dränge und nur zu Reaktanz führe.

- Hannes Gieseler: ein wirklich flächendeckendes Angebot mit lokal gut erreichbaren Angeboten für alle Hilfesuchenden. Vor allem bei der Frage, wie sie in ausreichendem Maße anonym gestaltet werden kann, da sehe er Aufholbedarf.

- Tillmann Krüger ging auf die noch mangelhaft verbreitete Expertise ein. Er wünsche sich mehr Kompetenz zum Thema bei mehr Leuten (Therapeut*innen, Berater*innen etc.). Pädophilie speziell und Sexualpräferenz insgesamt müsse stärker in die Ausbildungen der sozialer Berufe rein. Eine Forderung, die ich seit 2006 immer wieder höre, die aber leider anscheinend noch immer auf taube Ohren stößt.

- Herrn Mühlig beschäftige, wie man sich weiteren Teilen des Dunkelfelds annähern und speziell Hochrisikogruppen erreichen könne. Untersuchungen des Darknets ließen vermuten, dass der Konsum von CSAM absurd angestiegen sei und Ansätze fehlten, wie man diese Konsumenten präventiv erreichen könne.

- Und von Heyden selbst äußerte Bedauern, dass das Framing der Therapie als Kriminalprävention noch immer so präsent sei. Er sehe die Schwerpunkte ganz woanders.

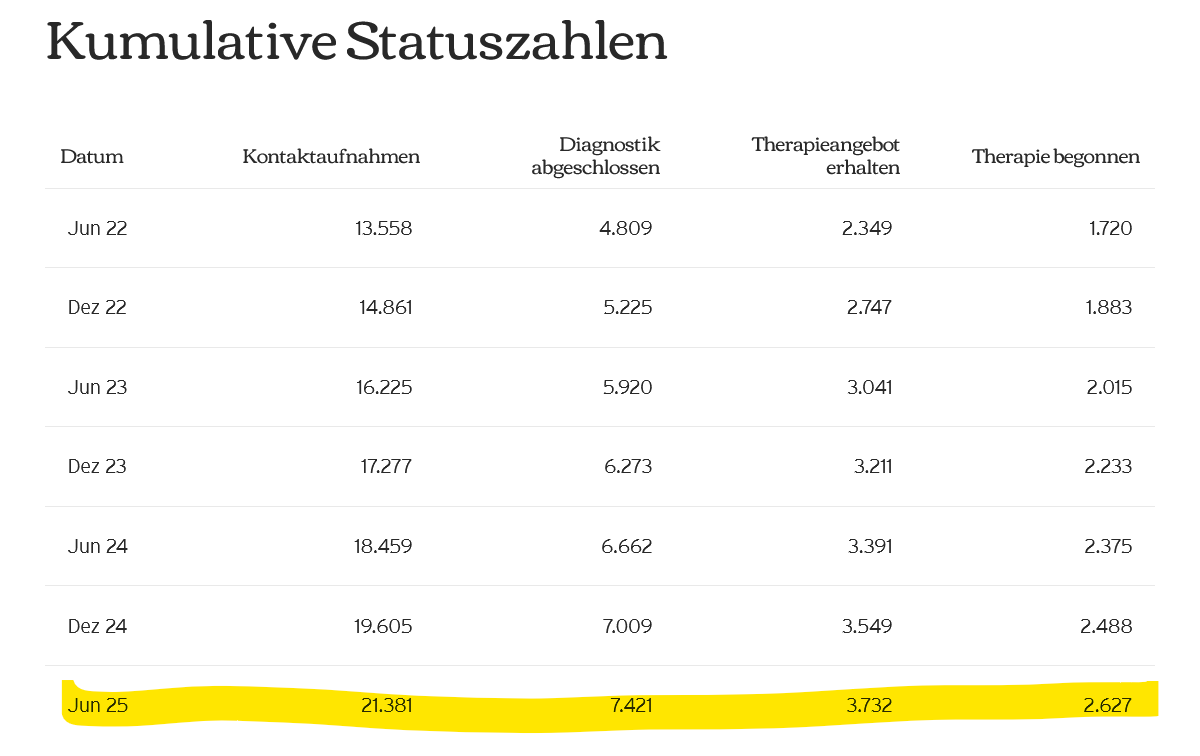

Anmerken muss ich, dass ich die Zahlen verwirrend fand: mehrfach wurden bisherige Teilnehmendenzahlen genannt und mit der Anzahl der Kontaktaufnahmen verglichen. Die genauen Angaben waren jedoch scheinbar uneinheitlich, als habe jede*r Redner*in Auswertungen von einem anderen Stand zitiert. Ich hoffe ein Blick auf die Folien, falls sie online verfügbar gemacht werden, wird das klären. Gemeint waren aber wohl die Zahlen in der letzten Zeile hier (Quelle):

Wie ein paar der Redner erwähnten, hatte sich an dem Abend auch die zunehmend aggressive gesellschaftliche Ablehnung gezeigt: einige Leute hätten beim Eingang des Gebäudes versucht die Veranstaltung zu stören, sich dem hochrangigen Besuch an die Fersen geheftet und versucht, unangemeldet eingelassen zu werden. Der Sicherheitsdienst habe das geregelt aber dennoch ist das ja erst einmal heftig, sowas zu erleben.

Schließen möchte ich mit ein paar Worten enden, die Maximilian von Heyden nur verlesen hatte: an der Paneldiskussion sollte ursprünglich auch ein ehemaliger Therapieteilnehmer beteiligt werden, was aber (wenn ich das recht verstanden habe) aufgrund von Sicherheitsbedenken wieder verworfen wurde. Stattdessen habe der Ehemalige ein paar Zeilen aufgeschrieben. Dazu, was er sich für die nächsten 20 Jahre wünsche. Sein Appell:

Pädophilen Menschen unbedingt zuzuhören und klar zu trennen zwischen Präferenz und Tat.

Kommentar hinzufügen

Achtung: Es werden derzeit nur kurze unformatierte Kommentare unterstützt. Lange komplexe Texte speichert mein Kommentar-Plugin leider teils gar nicht ab. Sowas bitte lieber per E-Mail senden.

Deutsch

Deutsch

English

English

https://kinder-im-herzen.net/blog/wir-brauchen-einen-paradigmenwechsel

Ein wichtiger Teil der Pädophilie wird somit weiterhin als gefährlich gebrandmarkt und eine Akzeptanz stelle ich mir so schwer vor. Jemand der keinen Missbrauch begehen möchte wird hierdurch nicht "getriggered". Die Argumente bzgl. der Erkennung, ob echt oder fake ist auch nur eine Nebelkerze. Die Beweiswürdigung liegt beim Richter und bei Zweifel gilt entsprechendes Material eben als real, so wie es überall sonst auf der Welt ist wenn Erwachsene Frauen für jemanden zu jung wirken. Da holt man den Nachweis und ist entsprechend sauber.

Aber was erzähle ich denn. Hätte man die Beteiligten zu erkennbarer Fiktion (Comics etc.) befragt dann hätten sie wohl ebenfalls eine ablehnende Haltung. Nur weil einige Teiliophile durch Pornos bspw. Probleme kriegen (obwohl es die dahinterstehenden Störungen sind) wird auch keine absolute Abstinenz gefordert.